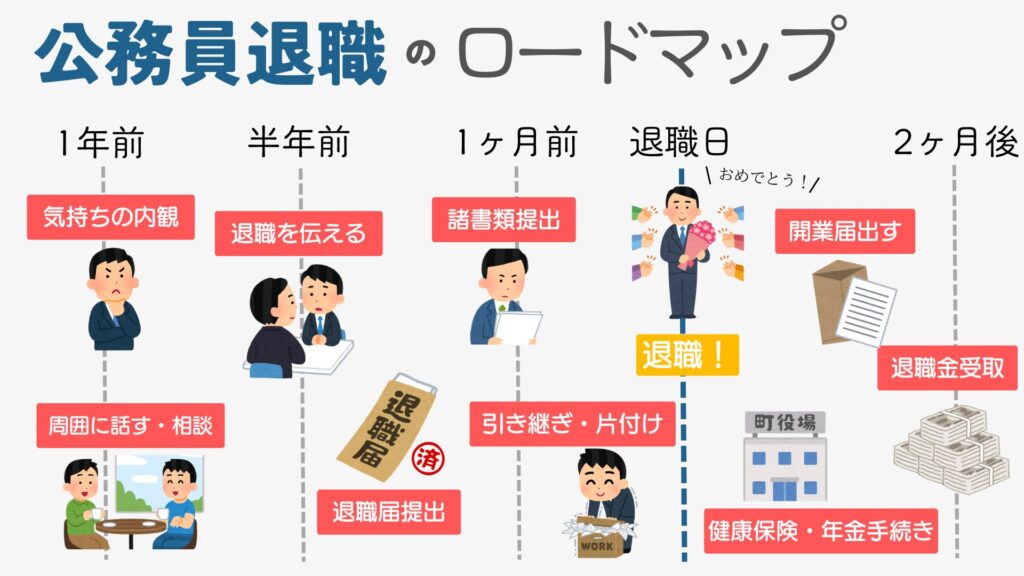

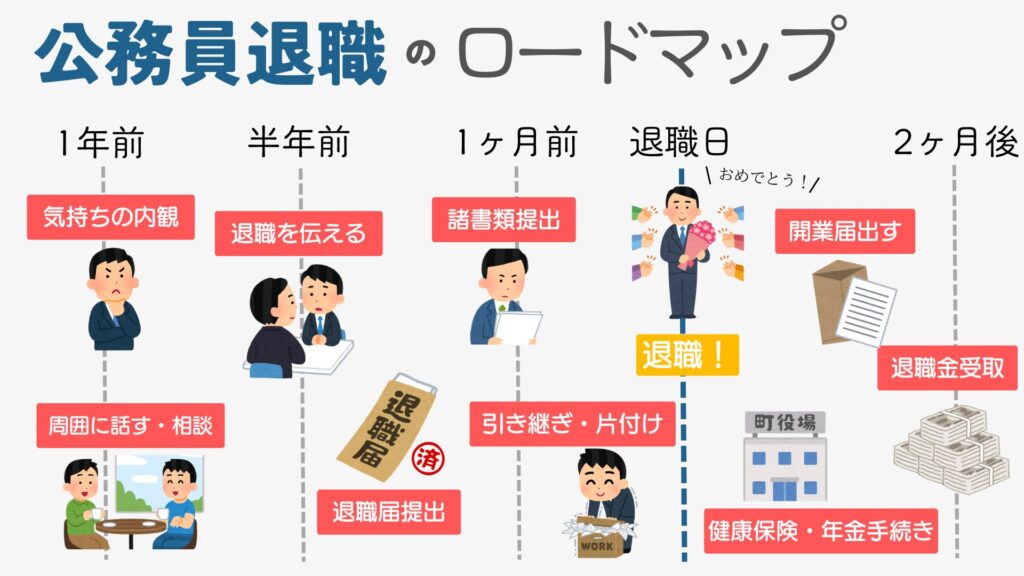

この記事では公務員(会社員)を退職してフリーランスになるまでの大まかなロードマップを描いてみたいと思います。

- 退職を決めるまでの判断ポイント

- 退職を決めてからの手続き

- 退職後にやること

を2023年に公務員(教員)を退職した経験からまとめています。

是非参考にしてください。

フリーランスになるための準備

いきなり脇道にそれますが、フリーランスになるなら準備をコツコツとしておくことをおすすめします。

フリーランスさん

フリーランスさん退職後にゼロからフリーランス始めるのは無理ゲーよ。

副業はできなくても他にもやれることはたくさんあります。

- 生活防衛資金を貯める

- 仕事用の口座やクレカを作成

- 簿記3級を取得(確定申告のため)

- SNS運用をする(発信や集客の練習)

以下の記事でも細かく解説しているので是非御覧ください。

退職を決めるまで(気持ちの内観)

【前提】今の仕事が健康まで脅かしていないか

まず、メンタル不調など今の仕事で健康を損なっている・損ないそうな場合。

そのようなケースではこのブログを参考にではなく医師と相談をし、医師の意見を元に職場の配置換えしてもらうことや退職・転職するなど健康を第一に考えた決断をしてください。

いつか退職、とかではなく健康最優先の行動を。

この記事では健康の心配はないということで話を進めますね。

自分の気持ちを確かめる

自分の人生これでいいのかな…

この仕事で60過ぎまでやっていける気がしない…

などと考えている人が多いのではないでしょうか?

自分の人生にとって退職・転職は重要な転機。

他人がおいそれと口出しできる部分ではありませんが、一つアドバイスができるとすれば、おすすめ「自分の気持ちを深堀り」することです。

退職したい気持ちについて考える時、「退職したいけど、やっぱりお金が…」と、したいことよりもお金の面で考えてしまいがち。

これは発想にブロックがかかってしまっている状態

このブロックを一旦外して考えてみましょう。

「(お金も含めて)何もかも大丈夫だとしたら何がしたいか?」

と自分に問いかけてみます。

これはひすいこうたろうさんの書籍「明日死ぬかもよ?」に出てくる質問です。

この本は自分の本当にやりたいことや人生で最も大事なことについてじっくり考えさせてくれる本です。

この本を読んで、「やっぱり退職に向けて動く!」と決める人もいれば「やっぱり今はその時ではないかも…」と思う方もいると思います。

それはそれで自分の気持ちに決着が付くなら良いと思います。

是非自分の気持ちの深堀り、してみてください。

お金が大丈夫か確かめる

とはいえ、やはり人生にとってお金は最重要とも言えるのは変わりません。

退職に向けて気持ちは決まったとしても「お金は大丈夫なのか」という問題は一番の判断ポイントになるでしょう。

フリーランスになる場合の経済的な判断ポイントとしてよく挙げられるのは以下です。

- 一定期間の無収入を過ごせる貯金(生活防衛資金)があるか

- 退職後どのくらい収入の見込みがあるか

自分はビビリなので、退職後無収入では辞められなかったと思います。

副業で15〜20万円を超えたら辞めてもいいかなと考えました

結果副業収入が20万円を超え出した2023年の年度末で退職しました。

フリーランスのお知り合いには、退職後無収入(退職金も多くない)から始めてフリーランス半年で公務員の月給を上回った(動画編集)ツワモノもいます。

経済的にどこでOKが出せるかはその人の性格もかなり影響しそうだね

生活防衛資金は300万円程度用意(退職金の一部をそれに充てた)して退職しました。

最後の決め手は「えいやっ」です

気持ち・お金の面が大丈夫な人でも、いざ退職を決めて上司に伝えるとなるとなんだか怖くてできないという人もいるのかなと想像します。

もうそこは勇気しかない

最後の最後は勢いで行くしかないですよね。

船は港にいれば安全だ。しかし、それは船の目的ではない。

構想段階から身近な人に話しておくのが吉

退職を決め、いざ退職届を出す時に家族などの身近な人に伝えると、身近な人はいきなり退職と言われて心配していまいますよね。

え、ちょっと待って!一回ちゃんと考えよ?

と横ヤリが入るのも当然ですよね。

もし身近な人がそういったことに対して無条件に反対してくる事がわかっているなら退職間際まで(なんならするまで)言わないのも一案です。

そうでないなら、なるべく早いうちに自分の気持ちを

まだ決まってはいないんだけどね…

と伝えておくと良いと思います。

思っているだけという段階なら相手も落ち着いて話を聞いてくれますし、親身になって相談にも乗ってくれるかも。

やっと退職を決められた後で水を差されるのもイヤですよね…

退職の決定後の手続き

退職が決まったら、ついに実際に行動に移していくことになります。

- 身近な人に伝える

- 上司などに伝える

- 退職願やその他の種類を提出

1.身近な人に伝える

前述したように、身近な人へは退職を自分が決める前に相談したり伝えたりしておくのがベストです。

2.上司などに伝える

ここである程度「決定事項」として職場に辞めることを表明することになります。

私の場合は9月にある「人事意向調書」という来年度の異動希望の紙で退職を最初に表明しました。

退職を表明する時期は9月〜10月がベスト。遅くても12月までが良いです。

代わりの人を確保したりなどいろいろあるのよ…

退職を伝える最終デッドラインがいつまでというのは法律では明確には決まっていないことが多いようです。

「○○市 職員 服務規程」などと検索して調べてみると規定で決まっている場合もあります。

私の勤めていた自治体では決まっていませんでした(東京都とかは決まっているみたい)。

親しく仲の良い上司で、自分も相談したいようであれば相談という形で退職の話をしても良いと思います。

逆に退職を伝えたら引き止めに合うとか、いろいろ言われてしまう心配がある場合には「すでに決定したこと」として退職を伝えるのが良いです。

考えなおす余地はない事をはっきり伝えましょう

上司が人事の役割を持っていない場合には、管理職に話が行き、管理職との面談になると思います。

退職理由を明確に伝えましょう。

管理職も人間です。部下が辞めるとなったら心配もする(してなくても立場上態度に表す必要がある)でしょう。

自分の経験を元にアドバイスもしたくなる管理職もいるはずです。

辞めたら大変だよ〜、生活していけるの〜?もうちょっと頑張ってみれば?

でも自分の人生の責任を管理職が取ってくれるわけではありません。

自分を内観して退職を決めたのであれば、しっかりした意思を示して話を終わらせるのがポイント。

まだ迷っている感じを見せると話が長引いてしまいそうよね…

話を長引かせるのは双方にとって時間が無駄になってしまって良くありません。

退職を上司や管理職意外に伝えた後は、仕事上で必要な人(次年度自分の仕事を引き継ぐような人)には内々に伝えておくのが良いと思います。

退職を伝えると幾分達成感があるもの。

周囲の人に言いたくなるかもしれませんがこれはおすすめしません。

変な憶測や噂が広まって退職までの間職場に居づらくなってしまうこともあります。

退職を早い段階で伝えるのは信頼できる最小限の人にとどめたほうが良いです。

どうせ辞めるんでしょ、みたいな目で見られることももしかしたらあるかも…

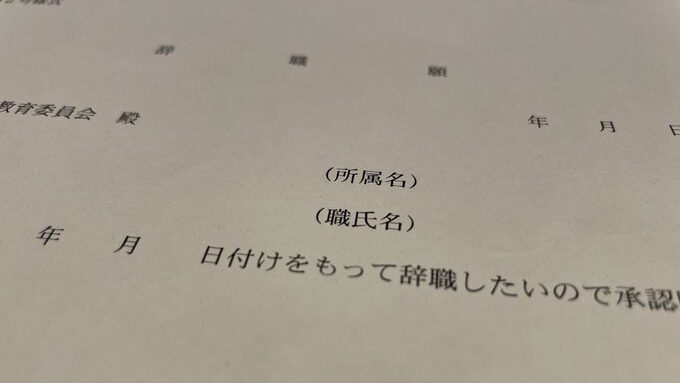

3.退職願やその他の書類を提出

12月頃でしたが、退職届を校長から手渡され、書いて提出しました。

「事由は一身上の都合と書いてね」と念押しされました。

いろいろあるんでしょうね(察し)。

その他以下のような書類も提出します。

事務方からこれやってあれ出してと言われますのでそれに従ってやります。

- 退職願

- 退職手当(退職金)支給請求書

- 退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書

- 退職手当(退職金)から住民税を天引きするかどうかの手続き

- 共済組合の健康保険を任意継続する書類(する場合だけ)

- 共済組合を脱退するための書類

- 資格喪失証明の申請書

- 「退職者会」への加入の同意書

- 保険証の返納

詳しくは以下の記事でも解説しています。

ついに退職!

退職日に向けて

- 仕事の引き継ぎ

- 荷物の片付け

- 書類の提出

などを済ませて、晴れて退職になります。

おめでとうございます。

この日はすき焼き食べましょうね

退職前後に受け取るものとしては以下があります。

いつ届くのか心配な場合は確認しておきましょう。

- 退職金(5月頃振込が一般的)

- 源泉徴収票(退職後数ヶ月で届く)

- 辞令(退職の日にもらえる)

- 資格喪失証明書

資格喪失証明書は必須ではありません。

国民健康保険や転職で企業型DCに加入する場合に必要なのでその場合だけ申請し、受け取りましょう。

公務員退職後にやること

晴れて退職した後にもいろいろやることがあります。

- 健康保険、年金の手続き

- 開業届(青色申告届)を提出

- iDeCoの変更手続き

- 登録している勤め先の変更

健康保険、年金の手続き

フリーランスの場合、社会保険については以下の組み合わせが一般的。

- 国民健康保険(国保)

- 国民年金

どちらも市町村役場で手続きすることになります。

ただし、国民健康保険は退職後1年は高額で保障も薄いです。

退職後の一年は特に国民健康保険以外を考えるのが得策です。

- 任意継続を1年間使う

- 家族の扶養に一旦入る

- マイクロ法人を設立する

詳しくは以下の記事で解説しています。

開業届を提出

フリーランスとして起業するため、「開業届」を提出します。

実は開業届はよりも青色申告の届けを出しておくことの方が大事です。

- 開業届

- 青色申告の届け(青色申告承認申請書)

この2つはまとめて税務署へ出せば良いので一緒に出しましょう。

青色申告をすると所得税が安くなります。

届けを出したからといって必ず確定申告しなければいけなくなるわけでもないです

青色申告承認申請書は提出が遅れるとその年の所得税の控除が受けられない場合もあるので注意。

フリーランス1年目でいきなり稼げてしまった時などは特に損してしまいますのですぐに出しましょう。

開業届と青色申告届け、私にも書けるかな…

無料で使えるマネーフォワード開業届

簡単に2つの書類を作成して出せますよ。

詳しくは以下の記事で解説しています。

iDeCoの変更手続き

iDeCoに入っている方はもれなく変更手続きが必要です

iDeCoは勤務先を通じて申し込みをしたはず。

勤務先が変わればiDeCoの変更手続きをする必要があります。

変更は勤務先ではなく、iDeCoに加入している証券会社を通じて手続きします。

詳しくは以下の記事で解説しています。

登録している勤め先の変更

クレジットカードに登録している勤め先などを必要に応じて変更します。

特に変更してもクレジットカードが使えなくなることはないと思います。

変更の手続きをしなかったことによる罰則もありません。

時間のあるときにクレジットカードくらいはやっておいた方がいいかな…

退職金の受け取り

退職金は退職後2ヶ月くらいまでには振り込まれるはず。

最初からこのお金を生活の当てにしていると、遅れることもあるので注意。

私の場合はいくら貰えるのかしら…

退職金の金額については以下の記事でも解説しています。

まとめ・さあフリーランスの始まりだ!

公務員→フリーランスになるまでのロードマップを見てきました。

- 退職を決め、周囲に伝える

- 退職後の収入を試算して健康保険をどうするか決める

このあたりが結構荷が重い部分かと思います。

自分の人生のことだし、真剣に考えなきゃね!

ちなみにフリーランスになると、今まで気にしていなかった(勝手に天引きされていた)社会保険料や税金を自分で収めなければなりません。

- 住民税

- 所得税

- 健康保険料

- 国民年金保険料

特に住民税や健康保険料は前年の所得を元に計算されるので、退職して一年間は異様に高額です。

そのためのお金も取っておきましょう

フリーランスになろうとする皆さんの参考になれば幸いです。

今回は以上です!

-300x157.jpg)

コメント